L’école haïtienne est l’espace par excellence de la manifestation des inégalités et des discriminations en Haïti. Elle reproduit et renforce les inégalités de classe existant au sein de la société alors que sa finalité est de permettre l’épanouissement des individus en les dotant de qualifications et de compétences pouvant leur permettre d’améliorer leur vie à tous les niveaux. Cette disparité n’est pas récente. Un regard sur le système éducatif, dans le prisme de l’histoire, montre que dès la genèse de la nation, l’école n’était que l’affaire d’une minorité.

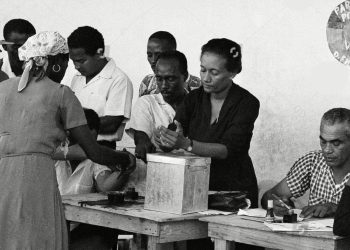

Déjà, aux heures coloniales, les noirs n’avaient pas droit à l’éducation. Ceux qui accéderont aux connaissances classiques de base en cachette, deviendront, pour répéter Jean Fouchard, les marrons du Syllabaire. Et, les mulâtres non plus n’avaient pas toujours accès à l’éducation sous peine de sanctions.

L’empereur Jean –Jacques Dessalines, dans la constitution de 1805 (art.19), évoqua le droit à l’éducation. Mais la relance économique et la sauvegarde de la jeune et fragile liberté étaient les prérogatives de l’heure. L’école était alors réservée aux fils de ceux qui avaient rendu service à l’État. La signature du concordat de 1860, servira à creuser les inégalités et les discriminations du système éducatif en Haïti. Suite à l’ouverture des écoles congréganistes, les familles aisées laisseront les écoles publiques, marquant par là une certaine forme de distanciation sociale. Eurocentralisée, chrétienne et citadine, l’école haïtienne, suite à de nombreux plans et réformes, continuera de se révéler être le théâtre du déséquilibre social.

Notre objectif ici n’est pas de faire l’historicité de l’éducation en Haïti, mais de soulever quelques-unes des formes de discriminations et d’inégalités sans cesse reproduites et aggravées par le système lui-même. C’est un paradoxe frappant de constater que l’école haïtienne, censée être un levier de mobilité sociale, ne remplit pas toujours ce rôle.

Inégalités entre écoles publiques et écoles privées

L’école publique en Haïti fait face à deux critiques majeures. D’abord, une couverture insuffisante et ensuite la qualité. Plus de 80 % des écoles en Haïti sont de la sphère privée.[1] Pour une population pauvre, cela réduit considérablement l’accès à l’éducation pour les enfants des familles vulnérables.

L’augmentation annuelle et démesurée des frais de scolarité, les coûts d’uniforme obligatoire, de manuels scolaires, de transport et autres dépenses scolaires quotidiennes appauvrissent ces familles qui n’ont pas accès à l’école publique ou qui vont vers le privé en quête de qualité.

La piètre performance du système éducatif haïtien est intimement liée à la mauvaise gouvernance. Elle résulte du fait que l’État n’arrive pas encore à mettre en place des stratégies pouvant lui permettre de répondre à ses différentes limites. Les institutions étatiques ont failli à leurs différentes missions et semblerait-il que rien ne soit prêt à changer.

Les professeurs.res du secteur public, non seulement, ne perçoivent pas leur salaire de manière régulière, sont victimes d’un désordre administratif qui tente de se normaliser. Les nominations sont souvent politiques, et ne prennent pas en compte les compétences requises ou la disponibilité des concernés.ées. Il y a une absence totale de contrôle ; le service d’inspection n’existant presque que de nom.

Certaines écoles publiques fonctionnent sans professeurs.res, matériels didactiques ou ressources pédagogiques appropriées. Le ratio d’élèves par classe, étant trop élevé, impacte négativement l’action pédagogique et donc les performances académiques. En outre, mentionnons aussi cette absence de laboratoires, de réfectoire, de poubelles et de bancs dans les classes, d’infirmerie, voire même d’eau potable. Donc, les écoles publiques, traitées en parents pauvres, n’offrent pas le cadre idéal, propice à l’éducation.

Le clivage profond entre écoles privées et publiques est un miroir des inégalités sociales. Les problèmes flagrants du système éducatif sont vecteurs de discriminations et produisent des citoyens pas assez compétents ou compétitifs sur le marché du travail. Maintes fois, le public est vu par les parents comme un catalyseur des performances de leurs élèves inscrits.tes en privé, l’utilisant comme punition ou source de motivation face au manque de travail de leurs enfants. Pour ce jeune qui grandit, le public est l’école qu’on ne doit pas fréquenter ou qu’on fréquente par malchance ou échec. C’est une punition !

Il ne s’agit pas ici de faire une apologie du secteur éducatif privé prétextant qu’elle soit de très bonne qualité et inclusive. Le problème éducatif en Haïti est systémique et doit être analysé comme tel. Les inégalités sont un résultat renforcé par un cadre nocif.

Premièrement, les écoles privées appauvrissent les familles et créent volontiers des discriminations liées à l’établissement fréquenté qui, dans beaucoup de cas, est un symbole bien souvent illusoire d’une certaine classe sociale.

Deuxièmement, certaines écoles privées offrent une formation à deux vitesses. Au sein d’un même établissement, coexistent une école privée et une autre publique, une école du matin et celle du soir. L’analyse profonde des formations fournies indique que ce même établissement propose deux pratiques éducatives, foncièrement différentes. Ces clivages se manifestent par le choix de l’uniforme, le contenu pédagogique, les professeurs, le traitement ou le nombre d’heures de travail.

Pour finir, le privé, en Haïti, existe parfois en dehors de tout contrôle étatique. Une école peut avoir six ans sans même être enregistrée. Les écoles privées logent aussi souvent dans des bâtiments à usage non-scolaire. Questionner la qualité de l’éducation du secteur public ne dispense pas le privé d’interrogations. Notre souci est de critiquer l’inaction de l’État, garant de l’éducation, complice de ce foisonnement de discriminations et d’inégalités. L’école, publique ou privée, devient alors marqueur social.

Écoles rurales et écoles urbaines

La concentration des écoles dans la capitale et les grandes villes résulte d’une inéquitable répartition géographique des établissements scolaires. L’État, aujourd’hui encore, n’arrive pas à garantir un accès effectif à l’éducation à la population rurale. En plus de cela, doit s’ajouter le problème de la proximité. Les écoles sont très souvent très loin des foyers et les routes ne sont pas toujours praticables.

Le problème de l’insuffisance de la couverture scolaire en Haïti nous semble souvent être un passé lointain, mais le constat est encore évident. La qualité de l’éducation publique, en plus des problèmes suscités, est plus grave encore dans les endroits reculés. En nombre insuffisant, il y manque de professeurs compétents et de matériels didactiques. Certains parents gardent encore leurs enfants à la maison pour leur attribuer d’autres tâches familiales. Des enfants en âge scolaire, accompagnent encore leurs parents au marché dans des jours et à des heures de classe.

Les inégalités auxquelles font face les élèves en milieu rural se manifestent par leurs performances scolaires et les compétences académiques acquises. Il y a trop souvent l’évidence de nombreuses lacunes prouvant le mauvais encadrement dont ils.elles ont bénéficié.

Stigmatisation socio-culturelle

Les élèves n’apprennent pas dans leur langue maternelle. Ils.elles ne comprennent pas toujours les leçons qu’ils. elles sont forcés.ées de mémoriser de manière traditionnelle. Les professeurs.res, également, ne maîtrisent pas toujours la langue d’enseignement et c’est là un véritable problème. Un.e enfant qui ne parle français qu’à l’école est désavantagé et a plus de chances de redoubler ou d’abandonner l’école. Le ministère de l’éducation tant dans le plan opérationnel 2010-2015 que le Plan décennal 2019-2029 reconnait que le système est inefficace. La problématique de la langue étrangère dans le processus d’enseignement/apprentissage peut fournir certaines réponses à cette inefficacité interne se traduisant par des redoublements fréquents et des abandons ou déperditions scolaires.

La réforme Bernard avait proposé le créole comme langue officielle d’enseignement au premier cycle, mesure qui n’a jamais été appliquée.

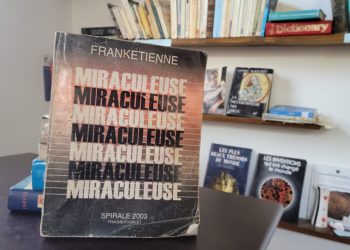

Aujourd’hui encore, nous adoptons le programme français et nos savoirs locaux ne sont pas pris en compte. L’école haïtienne est une école qui mystifie, qui acculture et est dans une large mesure anti-vodou tandis que fortement imprégnée de l’idéologie chrétienne.

Éducation spécialisée

L’éducation spécialisée publique est quasi inexistante en Haïti. L’Etat n’intervient pas au niveau de la formation des jeunes nécessitant une éducation spéciale en raison de leurs besoins spécifiques. L’éducation spécialisée a pour objectif d’encadrer l’apprentissage des enfants qui ont besoin d’accompagnement supplémentaire. Il s’agit ici des enfants souffrant d’une déficience quelconque (sourds, muets, autisme, troubles de l’apprentissage). Il est important de souligner que les enfants à mobilité réduite ne nécessitent pas toujours d’avoir une éducation spécialisée. Fréquenter une école normale peut les aider à mieux s’intégrer dans la société.

En somme, l’école en Haïti reproduit les inégalités et ne permet pas réellement la mobilité sociale. Ils.elles sont légion ces élèves marginalisés.ées, avec peu ou pas d’accès à l’éducation, aux matériels éducatifs et à un environnement propice à leur instruction. Les inégalités se sont approfondies avec la violence des gangs en Haïti. Selon les chiffres de l’ONU et de l’UNICEF, depuis 2024, 900 écoles ont dû fermer leurs portes à causes d’attaques et de craintes de violences. 200 000 enfants sont privés d’éducation à Port-au-Prince et dans l’Artibonite. Indépendamment de son sexe, du niveau économique de ses tuteurs et de son lieu de résidence, l’éducation est un droit fondamental inhérent à chaque enfant d’Haïti, assuré par la constitution et de nombreuses conventions ratifiées par Haïti, notamment la CIDE et le PIDCP, et dont l’État a l’obligation de garantir la jouissance.

[1] UNICEF, un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants, www.unicef.org, consulté le 23 mars 2025