Autrefois célébrée pour son raffinement culturel, son architecture vernaculaire et sa riche tradition orale foisonnante, la ville de Jacmel se trouve aujourd’hui confrontée à un effritement considérable de ses structures sociales.

Il ne s’agit pas seulement d’un déclin des infrastructures visibles mais également d’une détérioration de ce que l’on pourrait qualifier « d’infrastructure humaine » : celle qui tisse des liens, c’est-a-dire un ensemble de réseaux relationnels, de pratiques éducatives informelles et de codes culturels qui assurent la transmission intergénérationnelle des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.

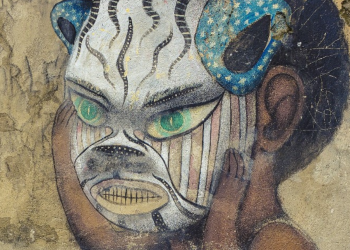

La jeunesse jacmelienne actuelle évolue dans un espace urbain de plus en plus déstructuré, une ville dépeuplée de ses repères, privée de ses références symboliques et désertée par ses dépositaires : fils et filles de la cité qui portent en leur cœur et âme son histoire.

Depuis les années 1970, un vaste mouvement migratoire a emporté vers le Québec, les États-Unis ou la France des milliers de natifs de la ville. Si ces départs étaient autrefois ponctués de retours saisonniers à l’occasion des vacances estivales ou du carnaval, la conjoncture actuelle, marquée par l’insécurité chronique, la fermeture des lignes aériennes internationales et la désillusion quant à un éventuel retour au pays natal, a transformé cette mobilité en une absence durable et structurelle.

Ce vide ne relève pas seulement d’une présence physique : il est également symbolique, éducatif et psychoaffectif. Les jeunes, originaires non seulement des quartiers périphériques de Port-au-Prince ou de Léogane, mais aussi des zones avoisinantes telles que la Vallée de Jacmel, Cap-Rouge, Belle-Anse etc., se voient projetés dans une ville sans codes sociaux partagés, sans mémoire collective vivante, et dépourvue d’espaces de socialisation dignes de ce nom.

L’absence d’accueil symbolique est aggravée par la quasi-disparition des places publiques, bibliothèques, centres culturels et événements artistiques accessibles; autant de lieux essentiels de rencontre, de transmission et de construction identitaire qui font sérieusement défaut aujourd’hui.

Ce déficit d’espaces de loisirs sains, structurés et inclusifs ne fait qu’aggraver un isolement social subi et renforce un désenchantement. Ce déficit d’espaces de loisirs structurés et inclusifs crée l’isolement social et renforce le désenchantement d’une génération exposée à une hyper-connexion numérique sans ancrage local ou esprit d’appartenance. Il ne s’agit plus d’un malaise juvénile ordinaire, mais d’un processus profond de déconnexion entre la ville et sa jeunesse, entre son histoire collective et son devenir.

À cette désintégration des repères culturels, s’ajoute l’absence de politiques urbaines d’inclusion et de récréation. Le béton remplace la verdure, les cocotiers laissent place aux murs, les bancs publics disparaissent au profit de clôtures, et la convivialité est progressivement supplantée par la méfiance. On érige des barrières là où il faudrait construire des ponts.

Et pourtant, une alternative reste envisageable. Elle suppose de repenser la ville à l’échelle des enfants et des jeunes : revitaliser les places publiques, aménager des parcs, restaurer les bibliothèques, instaurer des médiathèques, réhabiliter les « Lakou », créer des « maisons de jeunes » ou même ceux et celles en terre étrangère pourront se retrouver grâce à la technologie.

Il ne s’agit pas d’un retour nostalgique vers un passé idéalisé, mais d’une démarche de résilience collective. Car ce sont bien ces espaces modestes, accessibles et ancrés dans le quotidien, qui permettent de retisser le lien social indispensable au vivre-ensemble. Une ville ne se (re)construit pas par des murs, mais par les diens.

Auteur : Wud Rabel

Consultant en Finance

rabelwud3@gmail.com