Se pa jodi a ti nèg ap pare kou

Yo genyen gwo zam nou genyen gran lakou

Zonbi poko sot nan bwa vin bat mèt kay

Ou pa al gouye nan mi kay la

Chalmay Peral vanyan

Ogouferay pa konn bay chwal li siwo

Chalmay Peral pa mouri !

Sou tèt Opiton[3] li rete

Li bwè dlo sous

Li manje grenn malanga

Li se kapitèn Bizango

Mache lannuit li jwenn blan l dechire yo

Chalmay Peral se Kako !

Kébert Bastien (Keb)

Ceci est un extrait d’une chanson de Keb, de son vrai nom Kébert Bastien. Titré Chalmay Peral, cette chanson se trouve sur un album de l’artiste, Pwennfèpa, sorti en 2015, l’année marquant le centenaire du premier débarquement des États-Unis en d’Haïti. Dans cette chanson, l’auteur met en valeur la résistance de Charlemagne Péralte et des Cacos face à l’occupation états-unienne de 1915. En se référant aux mouvements dans les montagnes, l’auteur reprend ici l’héritage de la pratique du marronnage comme alternative de résistance ainsi que les pratiques ancestrales visant l’interpellation de forces surnaturelles, des lwa, pour les accompagner dans les combats de résistances contre la colonisation. Le marronnage remonte de très loin dans l’histoire d’Haïti. Cette pratique remonte au XVIe siècle avec le Cacique Henri dans les mornes de Bahoruco[4]. Les captifs africains, arrachés à leur terre, se sont réapproprié le mouvement et il a perduré durant les trois siècles de colonisation. Si au temps de la colonie le marronnage consistait une forme de résistance contre-plantationnaire (dans le sens de Jean Casimir), sous l’occupation, cette pratique visait à combattre les marines américaines par des attaques surprises et retraits rapides. Il constituait tout aussi une forme de protestation des paysans arrachés de leurs terres, par les occupants, pour aller travailler sur les routes. Dans les deux cas, on voit que le monde paysan s’était toujours opposé à toutes formes de domination.

En clamant haut et fort : « Chalmay Peral vanyan […] ; Chalmay se Kako », Keb se réapproprie du combat des rebelles Cacos dans le contexte du centenaire du premier débarquement des casques bleus sur le sol haïtien. En effet, dans ce contexte marquant les cent dix ans du début de l’occupation nord-américaine en Haïti, aussi en ce début de novembre marquant l’assassinat du guérillero par les américains ainsi que le début des commémorations de la Fête des Morts en Haïti, nous nous engageons à dresser un portrait historique de Charlemagne Péralte, ce valeureux chef Cacos, opposant de l’occupation américaine. Dans ce contexte très critique où se trouve le pays, où la résilience et le pacifisme sont la mode, nous proposons une révision de ce guérillero, figure de résistance et de l’anti-impérialisme. Bien que ce ne soit pas notre préoccupation, en passant, ce texte se veut être une invitation à rompre avec cette tendance médiatisée – nous disons bien tendance parce qu’elle est vide de sens et sans aucun reflet de fondement – qui consiste à salir la mémoire de nos ancêtres et de notre glorieuse histoire, ce qui ne peut que nous amener qu’à l’occultation de notre mémoire, de notre histoire, de nos luttes et de nos ancêtres. Celle-ci, cette tendance, est, d’une certaine manière, la manifestation d’un déficit historique et d’une absence de raisonnement. Elle prouve les retombées néfastes et cruelles du colonialisme culturel et pédagogique. Cette révision de Charlemagne Péralte rentre dans la perspective non seulement d’une remémoration, mais aussi d’une réappropriation des différents combats anticolonialiste, anti-néocolonialiste, anti-impérialiste, anti-dictatorial… qu’a mené le peuple haïtien.

La trajectoire d’un nationaliste : naissance et origine

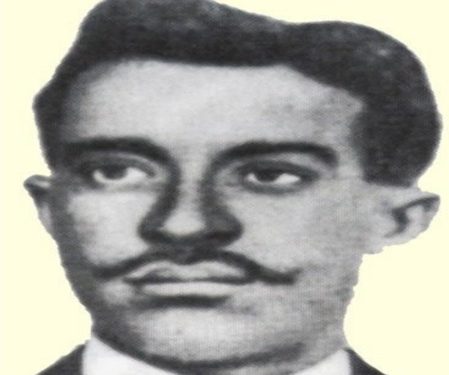

distribué après l’époque de la « désoccupation[5] ».

La date de naissance de Charlemagne Péralte ne fait pas l’unanimité. Nos différentes sources ne nous permettent pas vraiment de statuer sur une date exacte. Mirline Pierre, normalienne supérieure en Lettre et rédactrice en chef de la revue Legs et Littérature, soutient que Charlemagne Péralte est né à Hinche, le 18 octobre 1885, de son vrai nom François Borgia Péralte. Sa mère s’appelait Anne Marie Louise Claire Emmanuel et son père Rémy Masséna Péralte. Pour Roger Dorsainville, Charlemagne Péralte est né aussi à Hinche, mais en 1887. Dans un (e) vidéo/documentaire sorti (e) en avril 2024 par la Collection du Bicentenaire de l’Indépendance ayant pour titre « Charlemagne Péralte et l’Occupation américaine », Jean Julien avance que Charlemagne Péralte est né le 10 octobre 1885, du nom de naissance François Borgia Charlemagne Péralte. Sa mère Marie Claire l’aurait appelée François Borgia en raison de sa foi et persévérance catholique, et que le 10 octobre marque la fête du Saint François Borgia, puis son père lui ajouta le prénom de Charlemagne[6]. Dans un autre documentaire de Haïti Inter titré « La trahison de Charlemagne Péralte par Jean Baptiste Conzé », Guy Férolus mentionne aussi que Charlemagne Péralte serait né le 10 octobre 1885 dans la ville de Hinche, au sein d’une famille de classe moyenne aisée[7]. N’ayant pas de document pour établir une biographie détaillée du chef, comme elle le précise, pour sa part, Suzy Castor nous dit que Charlemagne Péralte avait 31 ans au moment du débarquement des marines américaines, ce qui sous-entend que Charlemagne Péralte serait né en 1884. Leslie F. Manigat mentionne qu’au moment où Péralte a laissé son poste suite au débarquement, il était agé de 29 ans[8], c’est-à-dire qu’il serait né en 1886.

Bien qu’il n’y a pas vraiment unanimité sur sa date et son année de naissance, ce qu’il faut noter suivant ces différentes sources, c’est que la naissance de Charlemagne Péralte ne remonte pas plus loin que 1884 et ne va pas au-delà de 1887, et le mois d’octobre, mis à part les divergences de jour/date, parait bien être le mois de naissance de ce combattant qui est devenu une figure de résistance et de référence des mouvements sociaux haïtiens.

La vie et parcours de Charlemagne Péralte

Pour Mirline Pierre, Péralte vient de la petite bourgeoisie hinchoise. On aurait retrouvé sa trace dans une école de sa ville. Jean Julien retrace l’origine de la famille Péralte de la République Dominicaine. Il avance que cette famille, de souche dominicaine, aurait devenue haïtienne par les campagnes qu’avait entreprises Faustin Soulouque, connu dans l’histoire sous l’appellation de « Campagne de l’Est ». En effet, Soulouque avait entrepris des campagnes vers l’Est, bien qu’infructueuses, mais à chaque fois il avait annexé des territoires dominicains à celui d’Haïti. C’est ainsi que des familles dominicaines de noms espagnols allaient devenir haïtiennes de noms français : Vincente devient Vincent ; Zamora, Zamor et Péralta devient Péralte.

Mis à part Jean Julien qui soutient que Charlemagne Péralte avait passé sa jeunesse à Port-au-Prince dans un pensionnat Chez Monsieur Benoît[9], différentes sources nous retrouvent la trace de Charlemagne Péralte dans une école primaire de sa ville natale, Hinche, et ses études secondaires à l’Institution Saint-Louis de Gonzague, fréquentée en majorité par des enfants de l’élite[10]. Concernant l’origine et le parcours de Péralte, le professeur Manigat nous dit ceci :

Les Péralte sont une des trois familles dominantes de Hinche, le chef-lieu du Plateau Central où ils sont dans le coton, le sucre brut et le rhum populaire. Charlemagne a été envoyé à la capitale faire ses études à l’Institution Saint-Louis de Gonzague où se rencontrent les fils de l’élite haïtienne. Grâce aux atouts du « clan » des Péralte, Charlemagne fait carrière dans l’armée et il est commandant de l’arrondissement de Léogâne près de Port-au-Prince en juillet 1915 quand se produit l’intervention nord-américaine[11].

Donc, sans l’ombre d’un doute, Charlemagne Péralte venait d’une famille aisée et influente du Plateau Centrale. Comme sa mère, il était aussi un bon catholique. Il assistait aux messes du dimanche, était membre de chorale et servait comme enfant de cœur. « Son passage par l’école religieuse ne l’aura pas plus éloigné que les autres Haïtiens de sa classe des croyances mystiques du Vaudou dans lesquelles baigne la culture afro-haïtienne[12] ». Comme les Cacos, il s’inspirait aussi des pratiques de combat ancestrales. On rapporte également qu’il aimait beaucoup les femmes : bourgeoise, paysanne. Et il était aussi un fervent fanatique des combats de coq.

Ayant été un élément de la petite bourgeoisie, la première fonction qu’occupait Charlemagne a été celui de vice-consul d’une petite ville près de la frontière de la République Dominicaine ; ensuite, il a été magistrat de Hinche, juge de paix de Mirbalais, commandant de l’arrondissement de Port-de-Paix, puis commandant militaire à Léogâne sous Vilbrun Guillaume Sam. Roger Gaillard soutient que Charlemagne « s’était lancé très jeune dans la carrière administrative, occupant d’abord les postes anodins et civils de maire et de juge de paix ; puis, selon la coutume, il avait embrassé le métier des armes[13] ». Sa famille avait aussi la tradition de donner des députés, « des membres de délégations civiques appelés à porter des doléances locales, et plus d’une fois des encadrements d’officiers à des armés révolutionnaires[14] ». Jusque-là, le commandant est beaucoup plus proche du pouvoir que du peuple.

Charlemagne Péralte et la résistance anti-impérialisme américain : La construction politique d’un combattant

G on fanm ki di l wè Chalmay Peral pase

Sou yon gwo chwal blan

Byen abiye avèk fizi l klere

Chalmay Peral dedouble

Kébert BASTIEN (Keb)

Venant ainsi d’une famille de tradition politique de Plateau Centrale, il avait embrassé les intérêts de sa classe « et ses divers choix politique. Ainsi, d’un président à l’autre, il avait servi Cincinnatus Leconte et Tancrède Auguste, boudé Michel Oreste, soutenu à fond Oreste Zamor, pris ses distances à l’égard de Davilmar Théodore, appuyé Vilbrun Guillaume et au lendemain du débarquement des « Marines », était devenu partisan de Rosalvo Bobo[16]. Charlemagne fut en effet un homme très proche du pouvoir ; on constate que de 1911 à 1915, il était plus souvent du côté du pouvoir que des insurgés appelant à le renverser. Dans le même sens que précise Roger Gaillard, il n’était pas encore un Caco.

Le débarquement des Marines trouvait Charlemagne Péralte au poste de commandant de la région de Léogâne. Le 17 août 1915, un commandant d’un navire américain, The Aigle, réclamait le bureau du commandant Péralte. Au nom de la République Étoilée, il voulait placer la région sous son contrôle, l’une des rares qui n’avait pas été jusque-là sous leur contrôle. Charlemagne Péralte préférait alors démissionner de ses fonctions militaires au lieu de se soumettre. Ce faisant, il retourne dans sa ville natale pour s’occuper des terres familiales.

Les actions d’un patriote indomptable

Tout allait changer suite à l’Accord de Quartier Morin. La signature de cet accord, le 29 septembre 1915, marque un tournant considérable dans le cacoisme du début du XXème siècle : des chefs cacos avaient fait leur soumission à l’occupation. Quelques-uns, refusant de se soumettre, ont été contraints par la force ou exécuté. De là, une nouvelle forme du mouvement cacoisme allait émerger. Son contenu, soutien Roger Gaillard, fut claire dès le début : « Poursuivre et intensifier la lutte armée, pour bouter les marines hors du pays, ou pour les forcer, tout au moins, à accepter, au lieu de Dartiguenave, un président moins pliable, Bobo sans doute, alors en exil[18] ». C’est dans cette foulée que Charlemagne Péralte, nationaliste, anti-impérialiste et partisan de Bobo, embrassa le mouvement ressurgissant.

Sa position étant confirmée, celle de combattre l’impérialisme américain, le 11 octobre 1916, accompagné de ses frères Saül et Saint-Rémy et « 60 hommes presque sans armes, Charlemagne Péralte attaqua la maison du capitaine Doxey, commandant de Hinche[19] ». L’attaque fut un échec. Les chefs ont été arrêté et Charlemagne a été condamné à 5 ans de travaux forcés, par un tribunal qu’on qualifie de prévôtal. Même étant enfermé, il ne cessait de promouvoir la résistance à l’ennemie et le recours aux armes pour libérer le pays. Ainsi, le 3 septembre 1917, il réussit à convaincre la garde chargée de lui surveiller de fuir avec lui dans les montagnes pour embrasser la révolte[20]. Dans les montagnes, il allait rejoindre ses partisans et rallia les anciens marrons à la cause. Ces derniers reprenaient les vieilles tactiques de combat des ancêtres. Ils profitaient ainsi des zones stratégiques des montagnes pour mener des attaques surprises et de se retirer rapidement. Cette tactique portait de telle fruit que les marines ont dû recourir à des aviations de combat en vue de contrôler le territoire et mater la guérilla[21].

Face à l’imposition du travail forcé pour la construction des routes, la réaction populaire a été énorme et a entrainé une insurrection généralisée : certains l’estime à près de 2 000 « paysans Cacos » armés. Toutefois, le nombre nous paraît inexacte. Madame Castor avance différentes estimations provenant de sources diverses. L’une d’elles : « Mc Croklin les estime à un effectif de 5.000 hommes et de 15.000 en comptant les paysans inoccupés par leurs activités agricoles qui se joignaient aux forces révolutionnaires lorsque celles-ci opéraient dans leurs régions ou dans les environs[22] ». La Commission Mc Cormick mentionne que : « Le mouvement touche le quart du territoire d’Haïti et le cinquième de la population[23] ». Ainsi, Charlemagne Péralte organisa une armée. « Il se révéla un grand chef. Il créa un cabinet, nomma des généraux et put compter sur un véritable état-major. Il avait le Nord sur son autorité personnelle, Batraville contrôlait le Plateau Central. Peu à peu, chaque localité eut ses chefs, responsables de la guerre dans la région sous sa juridiction[24] ». La lutte a pris une telle ampleur que le nom de Charlemagne Péralte raisonnait comme un cauchemar, ce qui poussait les marines à augmenter leur effectif sur le terrain.

Réappropriation du combat de Péralte

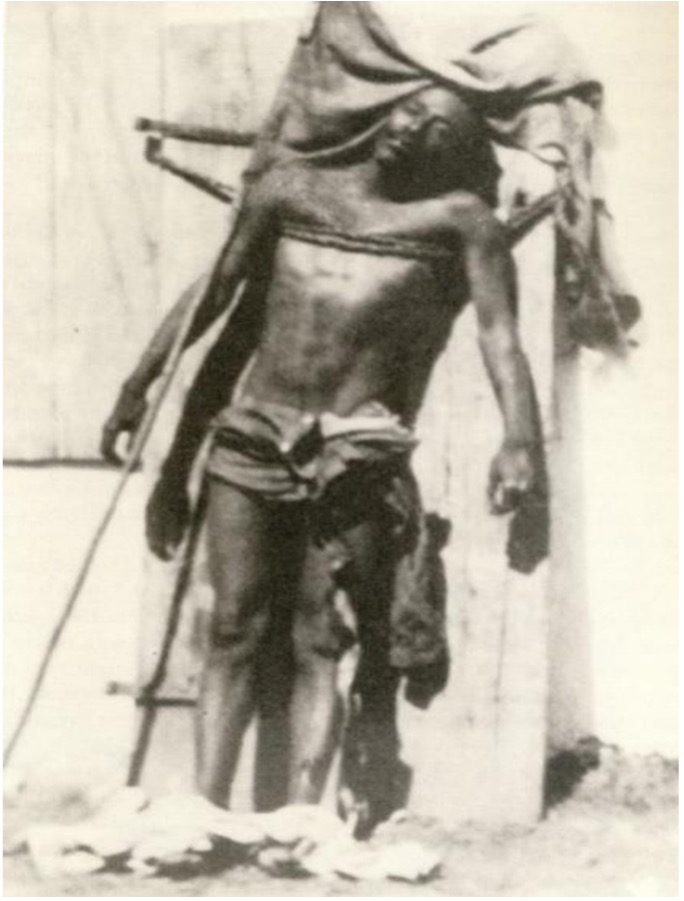

du caserne du Cap-Haïtien quelque heures après l’avoir

assassiné à la Grande-Rivière du Nord dans la nuit du 31

Octobre au 1er Novembre 1919[25].

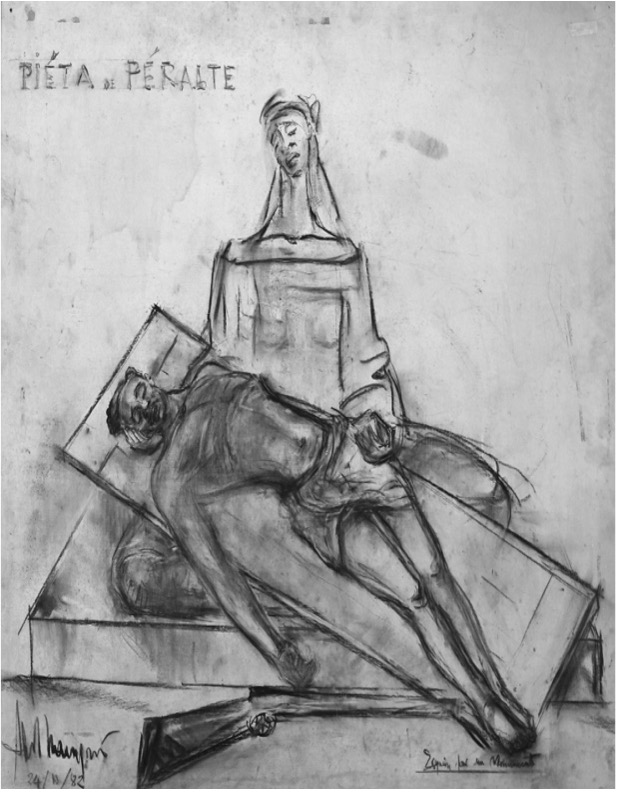

Albert Mangonès, 1982

Collection privée de Frédérick Mangonès[26].

Sou tèt gwo mòn yo y al rete

Y ap bwè dlo sous

Y ap manje grenn malanga

Y ap vin kapitèn Bizango

Mache lannuit yo jwenn blan yo chire yo

Nèg k ap batay pa mouri !

(Keb) Kébert BASTIEN

Au fur et à mesure, le mouvement des Cacos s’intensifiait. Armés de vieux fusils et de machettes, les troupes (hommes et femmes) du « commandant posaient de sérieux problèmes aux Marines américains[27] ». La population se réclamait de plus en plus de la résistance face aux occupants. Ces derniers, pour ternir la résistance, qualifiaient les Cacos de « bandits ». Face à cette résistance, le Major T. C. Turner de la U.S Marines a ouvert la chasse aux Cacos. Casimir retient cet enregistrement venant d’un occupant d’un journal américain en 1919 : « Suivant l’ordre que nous avions reçu, nous tuions et incendions tout ce que nous trouvions. Parfois nous ne tuions pas seulement les hommes, mais brulions les maisons. Quand trente Cacos attaquèrent une poste de la frontière dominicaine et tuèrent un nord-américain, cette même nuit, on fit sortir tous les prisonniers et on les exécuta ». Il y a eu un contrôle sévère sur les paysans. En dépit des ressources limitées, les Cacos assuraient une résistance de grande envergure. Après deux ans de résistance et de combats, en 1919, Péralte rentra dans le Nord et proclama un gouvernement provisoire.

Tandis que des hommes et des femmes rejoignirent de plus en plus la résistance, Jean Baptiste Conzé et Edmond François avaient déjà en tête un plan de trahison. Roger Gaillard explique que : « C’est aux environs du 15 août 1919, que l’officier commandant La-Grande-Rivière-du-Nord, Hermann H. Hanneken, conclut avec un citoyen du bourg, Jean Baptiste Conzé, un pacte pour une action conjointe, en vue de capturer ou de tuer le chef de la rébellion caco[28] ». Plus d’un raconte qu’on avait averti Péralte de ne pas faire confiance à Conzé. Mais, au fil du temps, Péralte a fini par lui nommer général de division.

Au service des américains, Conzé a aidé le sous-lieutenant Hanneken de la US Marines a infiltré le campement des Cacos, près du village de la Grande-Rivière du Nord. Habillé de façon semblable aux cultivateurs Cacos, vêtu de vieux bonnet en toile à la place de chapeau, un sac de paille (fabrication paysanne) « bourré de munitions dissimulées sous une couche de cassave, leurs fusils. La raison de l’accoutrement est de les faire passer pour Cacos aux yeux des Cacos mêmes. Vers 6 heures 30, tous ainsi déguisés, il leur ordonne de se glisser hors de la ville, et de se retrouver à Carrefour Pinson, où, toujours cachés, ils attendront sa venue[29] ». Le visage noirci de charbon, les soldats américains, accompagnés de Conzé, passent plusieurs points de contrôle. La voix de Conzé servait de confirmation qu’ils sont de leur.

C’est ainsi que, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1919, « parvenu à 15 mètres de contrôle de Charlemagne Péralte, Hanneken dégaine son arme de poing et l’abat d’une balle dans le cœur. Une brève escarmouche s’ensuit, les Cacos survivant se dispersent dans la nuit[30] ». Coup tragique, le commandant Péralte a succombé sous les lâches balles assassines de Hanneken. Pour semer la terreur dans le camp des rebelles, les américains ont attaché le cadavre du héros à une porte, accompagné du drapeau haïtien et servant ainsi d’exposition. Ce fut, en effet, une insulte à la nation indépendante et souveraine.

Cet acte, d’une telle lâcheté, byen konte mal kalkile! a intensifié la rébellion. Le camarade et frère d’arme de Charlemagne, son premier lieutenant, Benoît Batraville a assuré la succession à la tête de la révolte. Les occupants allaient jusqu’à dire que Ti Benoît était encore plus « cruel ». Les Cacos n’ont pas cédé. Charlemagne est devenu une figure de résistance de la lutte anti-impérialisme. Alors qu’a été organisé une cérémonie de remise de Médaille militaire à Hanneken par le président Sudre Dartiguenave en récompense pour avoir lâchement assassiner Charlemagne Péralte, en 1924, rapporté par le Consul Danache, un officier blanc des forces de l’occupation prononçait ces paroles :

« Nous sommes allés chez vous sans aucun droit, tout simplement parce que nous sommes plus forts que vous. Mais votre pays vous appartient, il faut bien que nous nous en retirions un jour. Le premier devoir des Haïtiens, après notre départ, je vous prie de le leur dire de ma part, sera d’élever un magnifique monument à Charlemagne Péralte. C’est Péralte et ses cacos, qui, par leur héroïsme et leur mépris de la mort, nous ont portés, nous Américains, à avoir de la considération pour vos compatriotes. Personnellement, je serais content, si je retournais en Haïti, de contempler un tel monument[31]».

Venant d’un officier américain, ces paroles traduisent l’inestimable combat des Cacos face à l’occupation états-unienne de 1915. Par-là, l’officier entend honorer le commandant Péralte et les Cacos pour leur patriotisme.

À cent dix ans déjà du premier débarquement des Marines américaines en Haïti, le combat du commandant Péralte et de ses partisans Cacos contre l’occupation reste mémorable et laisse un héritage considérable dans la lutte anti-impérialisme en Haïti. Le combat a été tel que, aujourd’hui encore, le nom de Péralte continue à raisonner comme une résistance face à l’impérialiste américain en Haïti. Bien que ç’eut été un des coups les plus dur qu’ait subi le mouvement, la mort du chef n’a pas cassé le mouvement. Bien au contraire, le flambeau a été rallumé par son camarade et frère d’arme Benoît Batraville, considéré par les américains comme étant d’un caractère plus vif que le défunt commandant. Charlemagne Péralte reste une figure à vénérer dans la résitance haïtienne face à l’impérialisme de la République Étoilée.

Remémorer le combat de Péralte en cette date ne saurait être un rappel de sa mort. C’est en fait un rappel pour revivifier sa bravoure et dire qu’un tel homme ne peut pas mourir dans la mémoire du peuple haïtien. Keb l’a déjà affirmé en chantant son héroïsme. En saluant ce combat, l’historien François Manigat nous laisse entendre que : « Par leur bravoure, leur tenacité et leur dévouement indomptable à la cause de la libération du pays, les Cacos ont représenté, sous l’Occupation, l’expression la plus héroïque et la plus achevée de la conscience nationale ». Le combat de Péralte et des Cacos a empêché aux américains d’accrocher une nouvelle étoile à leur bannière étoilée. Ceci marque une affirmation concrète et parfaite lorsque Keb chante : « Zombi poko sot nan bwa vin bat mèt kay ». Il revient à la génération présente de se réapproprier de l’héritage des différents combats et luttes contre le colonialisme et l’impérialisme, visant le bien-être collectif du peuple haïtien et de tous les peuples opprimés.

Par Johnny Sanchez CLERGEAU pour SÈK MAKANDAL

Sources

Ouvrages

- BÉLIZAIRE, Anssédius, La photographie documentaire pendant l’occupation États-Unienne d’Haïti (1915-1920), Institut Supérieur d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (ISERSS/IERAH) de l’Université d’État d’Haïti, mémoire de licence en Histoire de l’Art et Archéologie, 2015.

- CASIMIR, Jean, La culture Opprimé, Port-au-Prince, 2001.

- CASTOR, Suzy, L’Occupation américaine d’Haïti, CRESFED, 3e édition française, Port-au-Prince, 1988.

- DUVIVIER, Max U., Trois études sur l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934), Éd. Mémoire d’Encrier, Montréal, 2015.

- GAILLARD, Roger, Les blancs débarquent. Tome 6. (1918-1919). Charlemagne Péralte le Caco, Port-au-Prince, 1982.

Articles

- DORSAINVLLE, Roger ; « Un héros de la liberté : Charlemagne Péralte le caco », Haïti Liberté, édition du 4 juin 2020.

- JEAN-BAPTISTE, Esau ; « Charlemagne Péralte, le militaire exemplaire », Radio Pacifique

- PIERRE, Mirline ; « Je découvre… Charlemagne Péralte », Legs et Littérature, 2016.

Vidéos/Documentaires

- FÉROLUS, Guy : La trahison de Charlemagne Péralte par Jean Baptiste Conzé. Port-au-Prince : Haïti Inter ; Sous-titrage et révision : Tcheïta Vital, 2024, 14 minutes et 57 secondes.

- JULIEN, Jean : Charlemagne Péralte et l’occupation américaine. Port-au-Prince : Collection du Bicentenaire de l’indépendance d’Haïti ; Montage et recherche : Edgard Louis, avril 2024, 13 minutes et 26 secondes.

Musique

- BASTIEN, Kébert : Chalmay Peral. Album Pwennfèpa. Port-au-Prince, 2015, 4 minutes et 15 secondes.

[1] Retenez ce nom ! C’est le sous-lieutenant de la US Marines qui a assassiné Charlemagne Péralte.

[2] Contraction du créole « w ap yan », qui veut dire : vous n’aurez pas ce que vous vouliez ou souhaitiez ou encore vous allez voir ce que vous redoutiez le plus.

[3] Du français « Haut-Piton », c’est une Chaîne de Montagne qui s’étend le long de la péninsule du Nord. Elle fait 1183 mètres d’altitude. Voir Cartes des villes sur www.haiticulture.ch. Mise en ligne en 2021, consulté le 6 juin 2025.

[4] Aujourd’hui, cette région est une province de la République Dominicaine. C’est un massif montagneux qui se situe à l’Ouest du pays dans la partie qui constitue la région d’Enriquillo, près de sa frontière avec Haïti.

[5] Ce portrait est extrait du travail de mémoire de licence d’Anssédius BÉLIZAIRE, La photographie documentaire pendant l’occupation États-Unienne d’Haïti (1915-1920), p. 101. Soutenu en 2015, à l’Institut Supérieur d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (ISERSS/IERAH) de l’Université d’État d’Haïti (UEH) pour le grade de licencié en Histoire de l’Art et Archéologie.

[6] JULIEN, Jean : Charlemagne Péralte et l’occupation américaine. Port-au-Prince : Collection du Bicentenaire de l’indépendance d’Haïti ; Montage et recherche : Edgard Louis, avril 2024, 13 minutes et 26 secondes.

[7] FÉROLUS, Guy : La trahison de Charlemagne Péralte par Jean Baptiste Conzé. Port-au-Prince : Haïti Inter ; Sous-titrage et révision : Tcheïta Vital, 2024, 14 minutes et 57 secondes.

[8] MANIGAT, L. François, Évlution et révolutions, l’Ame2rique latine au XXe siècle (1889-1929), Paris, Richelieu, 1973, p. 361. Cité par Jean Casimir, dans : La Culture Opprimé, Port-au-Prince, 2001, p. 175.

[9] Jean Julien rapporte que Paul Benoît était un ancien séminariste. Il était à la fois directeur et seul enseignant dans une école qu’il avait mis sur pied sous son toit. Arrivé à un certain niveau, il emmène ses élèves chez les frères de Saint-Louis de Gonzague, pour subir l’examen d’entrée.

[10] CASTOR, Suzy, L’Occupation américaine d’Haïti, CRESFED, 3e édition française, Port-au-Prince, 1988. p. 141.

[11] MANIGAT, L. François, cité par Jean Casimir, op., cit, p. 175.

[12] DORSAINVLLE, Roger, « Un héros de la liberté : Charlemagne Péralte le caco », Haïti Liberté, édition du 4 juin 2020. Consulté le 3 juin 2025.

[13] GAILLARD, Roger, Les blancs débarquent (1918-1919). Tome 6. (1918-1919). Charlemagne Péralte le Caco, Port-au-Prince, 1982. p. 17.

[14] DORSAINVILLE, Roger, Op. cit.

[15] BÉLIZAIRE, Anssédius, Op. cit., p. 101.

[16] GAILLARD, Roger, Op. cit., p. 17.

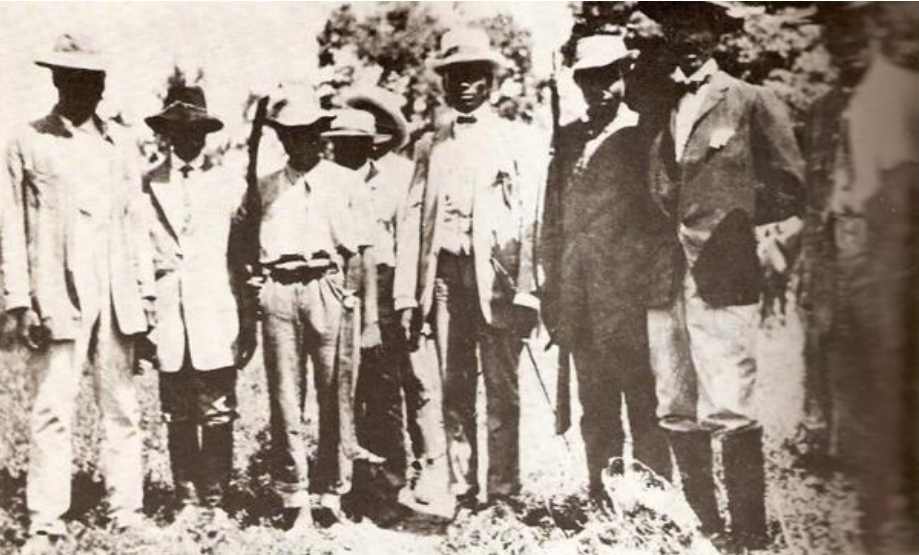

[17] « Le haut-commandant de la Révolution haïtienne est le grand homme dans le centre avec un nœud papillon ». In : BÉLIZAIRE, Anssédius, Op. cit., p 92.

[18] GAILLARD, Roger, Op. cit., p. 17.

[19] CASTOR, Suzy, Op. cit., p. 142.

[20] Ibidem.

[21] FÉROLUS, Guy, Op. cit.

[22] CASTOR, Suzy, Op. cit., p. 143.

[23] Ibidem.

[24] Ibid., p. 142.

[25] Cet esquisse est d’un texte de Max U., Duvivier, Trois études sur l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934), Éd. Mémoire d’Encrier, Montréal, 2015.

[26] BÉLIZAIRE, Anssédius, Op. cit., p. 111.

[27] DORSAINVILLE, Roger, Op. cit.

[28] GAILLARD, Roger, Op. cit., p. 235.

[29] Ibid., p. 317.

[30] JEAN-BAPTISTE, Esau, « Charlemagne Péralte, le militaire exemplaire », Radio Pacifique, s.d.

[31] DORSAINVILLE, Roger, Op. cit.